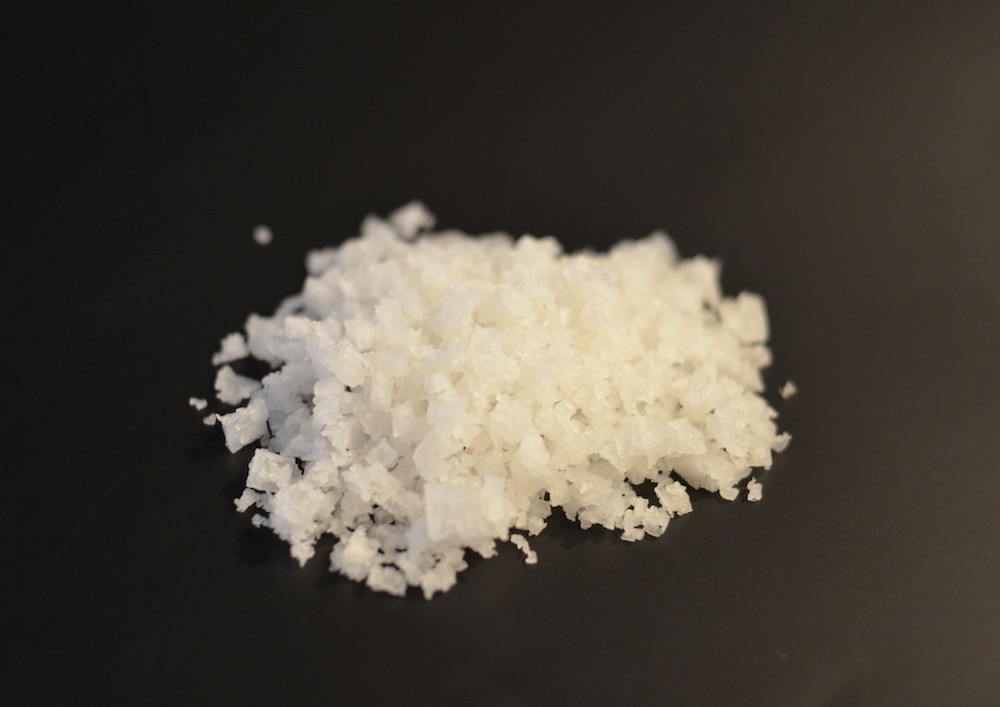

韓国から「20年もの」の塩を持ち帰りました。

とても珍しく、貴重な塩。

「えっ!?塩に年代があるの?」と驚かれた方は、ぜひ今日のブログを読んでみてください。

Contents

◇ 苦汁と「塩きり」の知恵

昔の製塩法(塩田や釜焚きなど)では、塩を取り出した後にどうしても苦汁(にがり)が残ります。

この苦汁にはマグネシウムが多く含まれ、摂りすぎると体調を崩す原因になるため、塩職人や消費者は苦汁をできるだけ落とそうとしました。

そこで行われたのが「塩を置く」= 塩きり です。

収穫した塩をそのまま使わずに、倉で何年も寝かせて水分とともに苦汁を下に落とし、上に残ったサラサラの塩を使いました。

◇ 時間がつくる「甘塩」

塩を3年、5年、10年と置くと、徐々に苦汁が抜け、味はまろやかさを増し深みを帯びていきます。

この「甘塩(あまじお)」は角のないやさしい塩味で、当時は健康にも良い高級品として珍重されました。

現代の塩づくりは効率が第一。精製技術の進歩によって短期間で大量に作られる精製塩が主流になり、安価で手軽に塩は手に入ります。でもその一方で、私たちの食生活は塩分を摂りすぎがち。だからこそ、「苦汁を落とす」という古くからの知恵が、今の暮らしにも大切なのかなと思います。

20年ものの塩。

塩は好きなのでいろいろと店に置いています。

興味のある方は声をかけてください。

【関連記事】

コメントを残す